在气候变暖和地下水资源过度开发的背景下,干旱区生态系统退化问题日益严峻。地下水依赖型生态系统(Groundwater Dependent Ecosystems, GDEs)作为干旱区生态安全的重要保障,其空间分布的精细识别对于实现地下水可持续管理具有重要意义。然而,传统的GDEs识别方法依赖地面观测,难以在区域尺度上实现高精度动态监测。

近日,兰州大学资源环境学院马轩龙教授课题组在地下水依赖型生态系统遥感识别研究方面取得重要进展。该研究提出一套融合多源遥感观测数据与时序植被指数的GDEs识别流程,首次在干旱区实现了30米分辨率下自然与人工GDEs的统一分类制图,并揭示了其空间分布规律与地下水储量变化的耦合关系,该研究成果为地下水资源可持续管理提供了遥感技术支撑。相关成果以《Unveiling hidden dynamics: fine-scale mapping of groundwater-dependent ecosystems using multi source Earth observations》为题发表在国际主流遥感期刊InternationalJournal of Digital Earth上。课题组梁钰研究生为论文第一作者,马轩龙教授为论文通讯作者。研究得到了甘肃省自然科学基金重点项目(25JRRA646)、内蒙古自治区水利科研专项(NSK202301)和风云卫星应用先行项目(FY-APP-2024.0302)等课题的联合资助。相关数据集发表在:https://datadryad.org/share/mODbi5SlXI_oeV1E_rWs5SD7eZEz-HfDKgB8JxET-ZA,免费下载使用。

研究发现,GDEs占河西走廊研究区总面积的34.23%,主要分布在地下水位较浅和干旱程度较高的区域,且在GRACE重力卫星监测中显示出更快的陆地水储量下降趋势,反映其生态脆弱性及所面临的退化风险。遥感识别结果经地面通量塔数据、蒸散发模型、水量平衡方法和高分辨率卫星影像多种方法验证,表现出良好的生态水文一致性。该算法具有较强的可推广性,为我国西北及中亚等干旱区地下水依赖型生态系统保护与水资源可持续利用提供了科学支撑。

研究方法

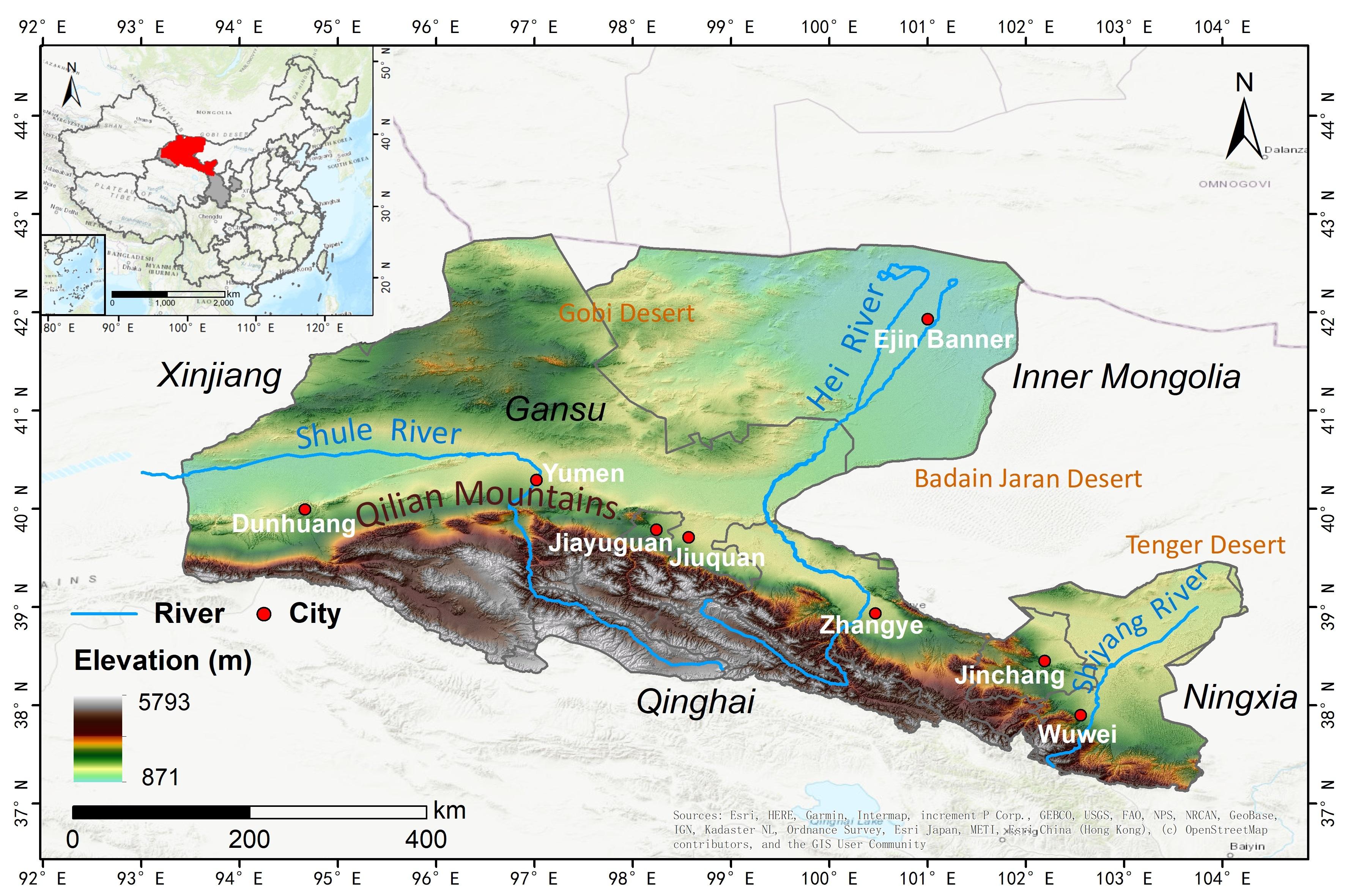

本研究以中国西北干旱区典型区域——河西走廊为研究区,面积约21.5万平方公里,涵盖祁连山冰雪补给区和下游绿洲农业区。由于降雨量较少,地下水资源对维持该区域生态系统健康与人类社会农业生产活动具有关键支撑作用。

图1河西走廊地理位置图

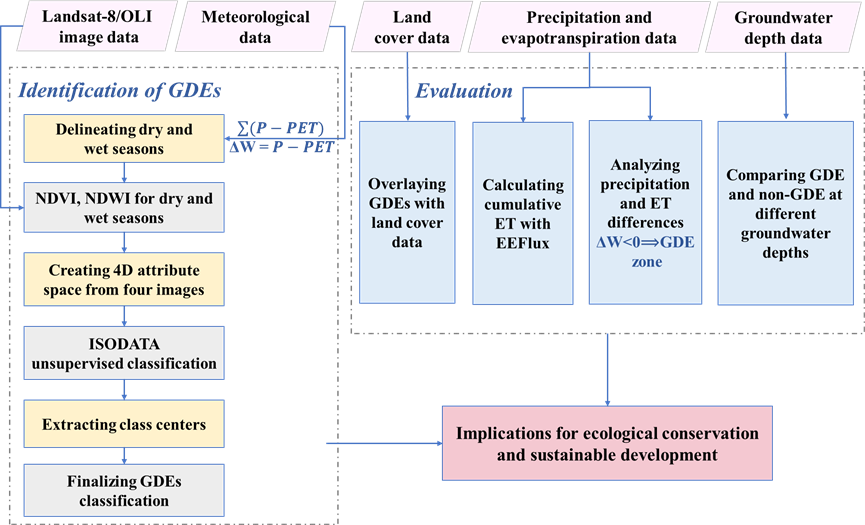

数据方面,研究集成了2020年Landsat-8 NDVI与NDWI(30 m分辨率)、全球地下水埋深数据(Fan et al., 2013)、GRACE TWSA水储量变化(2002–2022)、GPM降水、ERA5-Land潜在蒸散、EEFlux实际蒸散发、Google Earth高分辨率卫星影像等多个遥感与气象数据源。研究首先根据GPM与ERA5数据确定干湿季边界,提取该时段NDVI与NDWI,构建四维生态特征空间。

在分类方法上,采用ISODATA聚类算法,基于NDVI/NDWI的干湿季变化,将区域划分为六类生态系统,包括四类GDE:GDE-ND(干季不枯萎区域,依赖地下水程度最强)、GDE-SD(缓慢干旱区域,部分依赖地下水)、GDE-W(常年水体区域)、GDE-IrC(灌溉农田,表示人为依赖地下水);两类非GDE:RDE(依赖降水生态系统)与LoV(低植被覆盖区域)。为验证分类结果的生态一致性,研究引入土地覆盖数据、通量塔GPP估算蒸散发量、P-ET水量平衡判断地下水贡献,并结合GRACE TWSA数据评估水储量变化趋势。

图2GDEs空间识别算法与验证流程图

研究结果

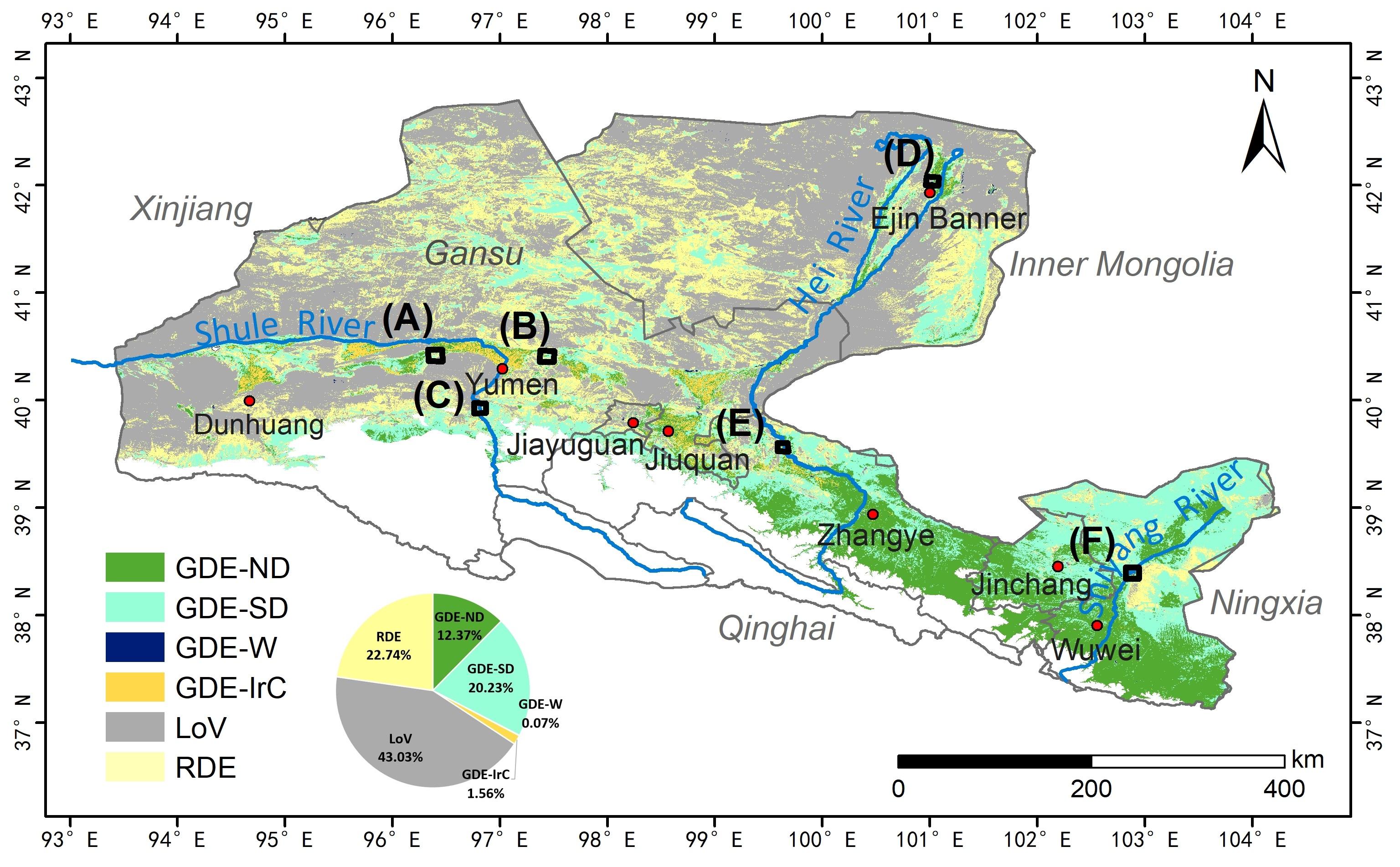

(1)GDEs空间分布规律

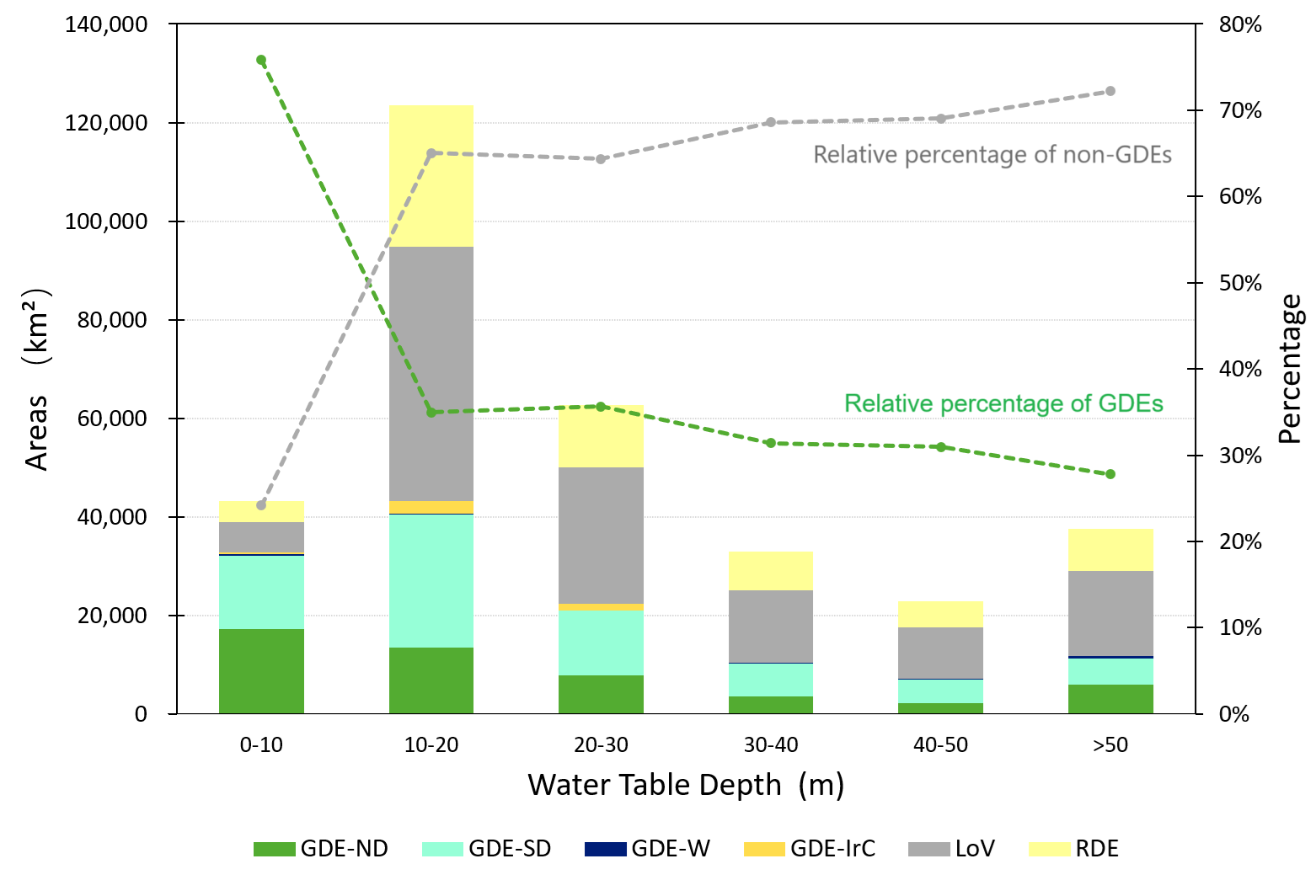

结果显示,GDEs在河西走廊广泛分布,覆盖率达34.23%,其中GDE-SD占比最高(35.01%),其次为RDE(31.20%)和GDE-ND(12.37%)。GDEs主要分布在水位浅于10 m、干旱指数小于0.1的区域,呈现出典型的“浅水-高干旱-高依赖”特征。

图3河西走廊GDEs分类分布图

图4GDEs随地下水深度变化柱状图

(2)生态过程响应验证

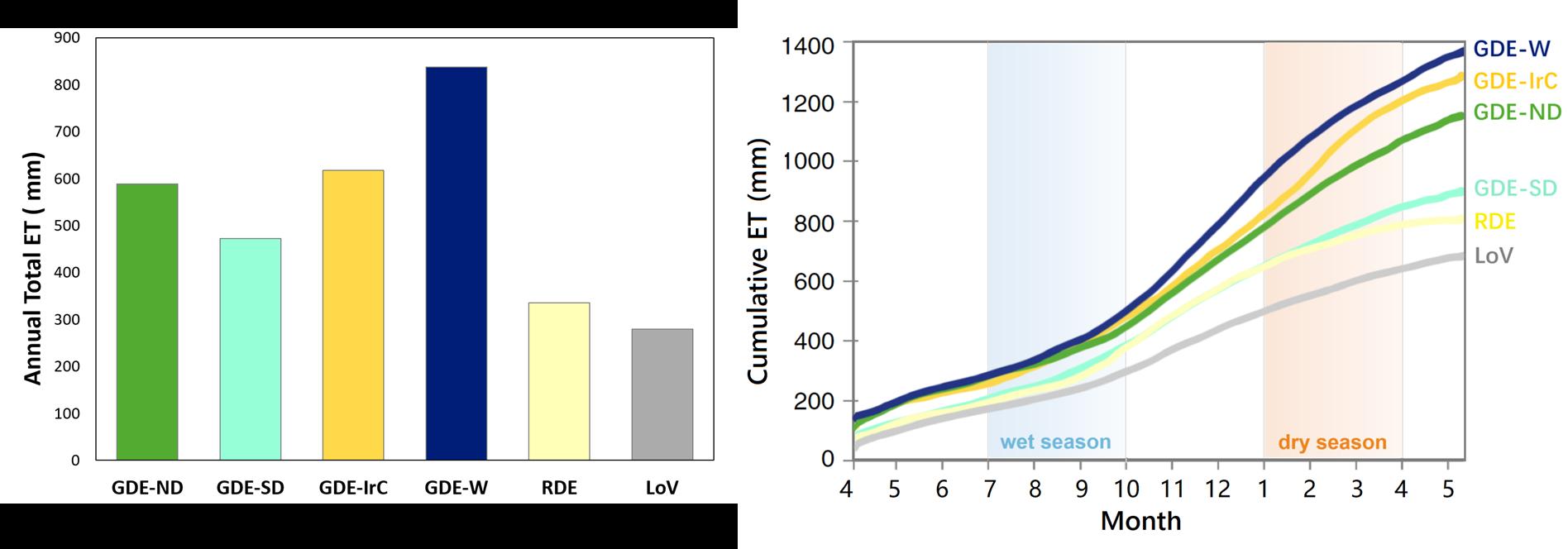

分析显示,GDEs区域的年累计蒸散发(∑ET)整体高于非GDEs区域,GDE-ND和GDE-IrC具有更高的年内持续性;GDE-SD虽蒸散较低,但年内波动较小,反映其对地下水的部分依赖性。

图5不同生态类型年∑ET对比图(左图:年总ET柱状图,右图:累积ET趋势线)

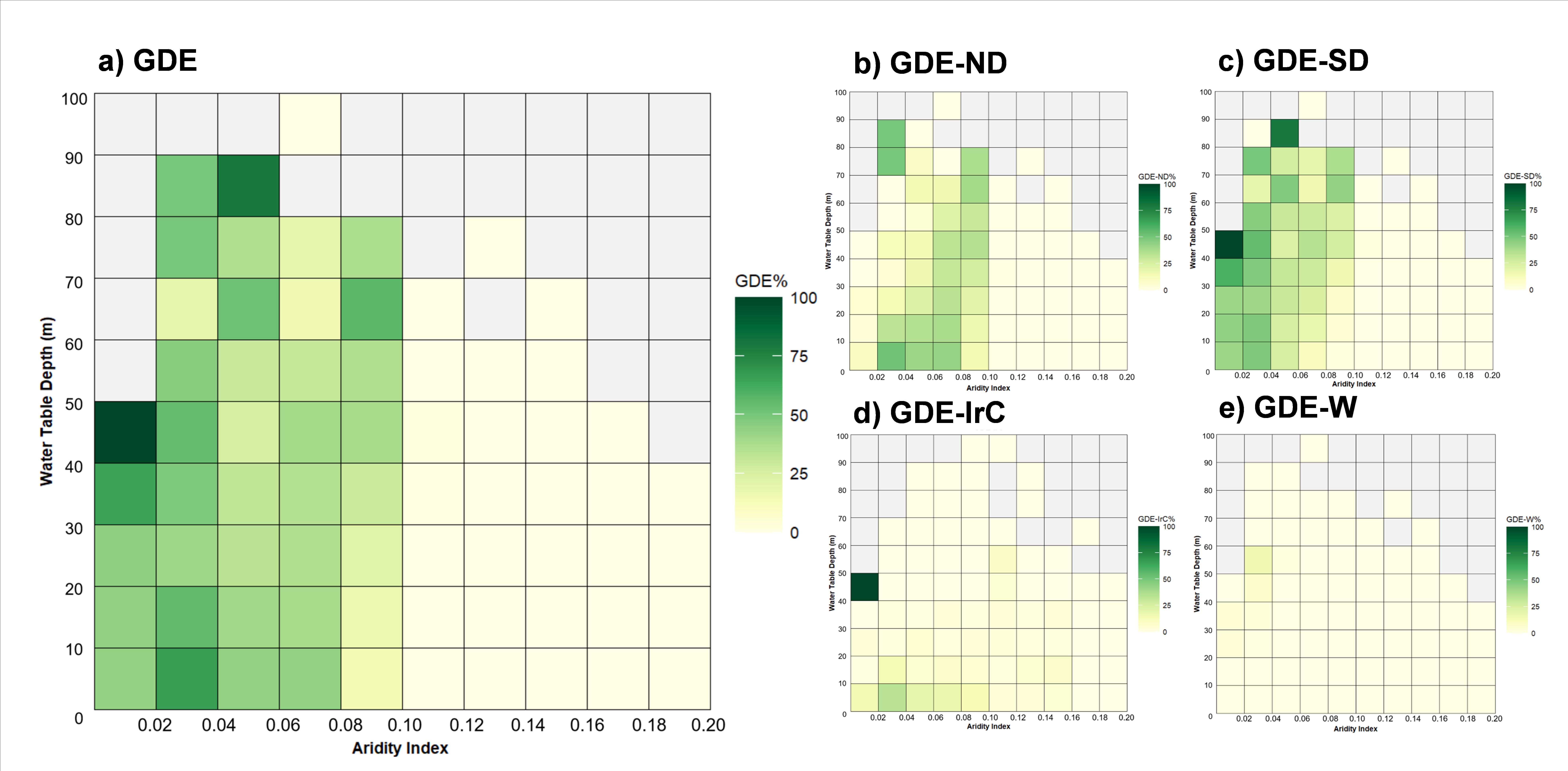

(3)气候与水文因子交互控制机制

热图分析揭示,GDEs主要集中在高干旱(AI<0.1)与浅地下水区域(WTD<30 m)。其中,GDE-ND依赖性最强,对环境变化最敏感;GDE-IrC分布于人工调控强的区段,反映人类活动对GDEs格局的显著影响。

图6GDEs分布与干旱度AI/地下水深度WTD热图

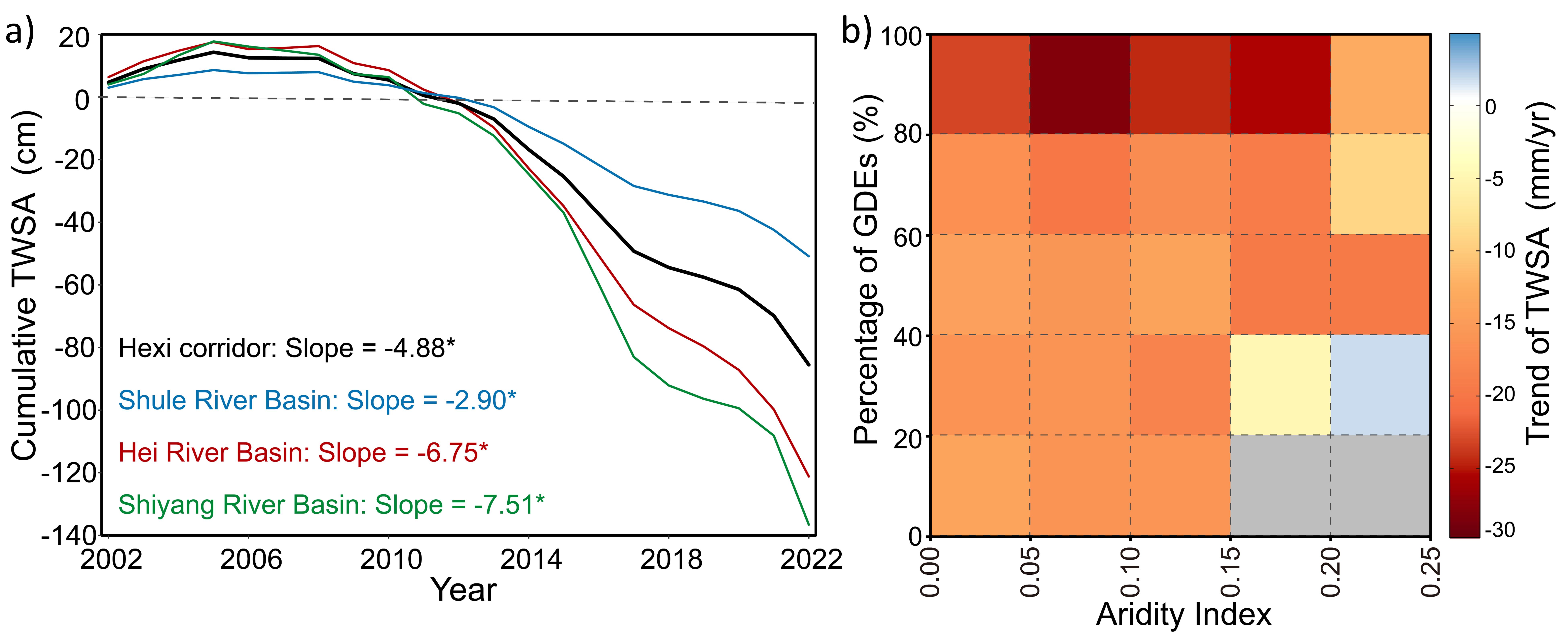

(4)GRACE水储量变化趋势

2002–2022年,研究区TWSA持续下降,平均速率为−4.88 cm/年,下降最快的区域正是GDEs占比最高的区域,尤其在石羊河流域达−7.51 cm/年。结合GRACE TWSA变化趋势数据与GDEs空间分布数据,发现GDEs主要分布区域TWSA下降速率最高,表明河西走廊GDEs面临较强的由于地下水位下降造成的生态退化风险。

图7河西走廊三个主要流域GRACE TWSA趋势图(左);研究区像元GDEs覆盖百分比及干燥度指数热力图叠加GRACE TWSA变化趋势(右)

研究结论

本研究构建了一套融合多时相多源遥感数据的地下水依赖生态系统(GDEs)识别算法,首次在30米精度下实现了自然与人工GDE的统一识别。结果表明,GDEs集中分布于地下水浅层、干旱程度较高区域,且与GRACE监测到的水储量下降趋势高度耦合,突显其生态脆弱性和生态退化风险。该方法具备较好的可拓展性,为干旱区脆弱生态系统保护与地下水可持续利用与管理提供了科学方法支撑。

论文链接:https://doi.org/10.1080/17538947.2025.2528636

数据集链接:https://datadryad.org/share/mODbi5SlXI_oeV1E_rWs5SD7eZEz-HfDKgB8JxET-ZA